Champenois, berrichon, bourguignon, bourbonnais, lorrain... des langues en grand danger (19/20)

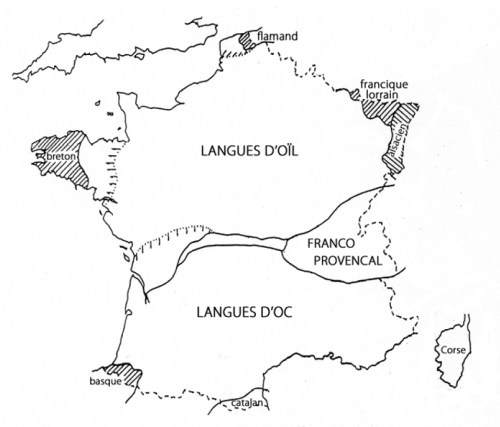

Aujourd’hui, après les cataclysmes qu’ont représentés les deux guerres mondiales, les langues régionales de France ont toutes du mal à survivre, et en particulier celles des régions les plus proches de la région parisienne, car Paris a agi comme un aimant pour accélérer l’emploi du français et le désamour pour les langues du terroir. C’est le cas du champenois, du bourguignon ou du berrichon, et également du lorrain d’origine latine.

- Le champenois et la Champagne : un peu de géographie

La Champagne a eu des limites variables selon les siècles, mais a toujours été centrée autour de la Champagne dite « pouilleuse », à la limite entre Champagne et Bourgogne, c'est-à-dire de la plaine de craie qui va de l'Aisne au nord, jusqu'à la Forêt d'Othe au sud, et que les cartographes du XIXe siècle appelaient d'ailleurs la « vraie Champagne ». On l'appelle aujourd'hui « Champagne crayeuse » ou tout simplement « plaine champenoise ».

- Un peu d'histoire

L'époque sans doute la plus remarquable de cet ensemble aux limites fluctuantes a certainement été celle des foires de Champagne, qui ont été pendant un siècle et demi (milieu du XIIe siècle-fin du XIIIe siècle) un lieu de rencontre international autour de quatre centres principaux : Lagny, Provins, Troyes et Bar-sur-Aube. On y venait de toute la France mais également de Flandre, d'Espagne ou d'Italie pour y vendre et acheter des laines, des soies, des produits de la mer, mais aussi des épices et des colorants venus d'Orient, et où des changeurs venus d'Italie s'affairaient sur leurs « bancs », où se faisaient des tractations commerciales et financières. C'est là qu'ils avaient en quelque sorte inventé la banque moderne.

Le Moyen Âge avait aussi été l'époque d'une vie intellectuelle et littéraire intense à la cour de Champagne, qui avait vu s'épanouir les premiers textes de poésie en langue d'oïl, qui étaient d'inspiration méridionale, à l'imitation de la poésie des troubadours, inventeurs de" l'amour courtois". Chrétien de Troyes est par exemple le premier écrivain de langue d'oîl, une langue déjà influencée par les usages de Paris.

- Le champenois aujourd'hui

Cette influence de Paris, qui diffusait la langue française déjà en formation, n'a fait ensuite que s'accentuer, et qu'aujourd'hui, le dialecte champenois soit aujourd'hui véritablement en danger.

Il recouvre en principe les départements de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne, mais avec un nombre de moins en moins grand de locuteurs. On trouve pourtant des traces du champenois dans le français régional de ces départements. Par exemple :

- avaloire « gosier ». Dans l'expression avoir une bonne avaloire s'emploie dans la région pour parler de quelqu'un qui aime bien boire et manger (l'équivalent de « avoir un bon coup de fourchette »)

- les diries sont les « racontars, ou propos insignifiants »

- aronde, ou alondre est aussi l'ancien nom de l' « hirondelle » en français.

- Le bourguignon, le berrichon, le bourbonnais

Les limites du champenois par rapport au bourguignon (Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Nièvre, Yonne) sont d'autre part difficiles à établir car le bourguignon lui-même a des limites un peu floues : il connaît des variétés ressemblant au champenois (au nord de l'Yonne), mais les usages de certaines parties de la Nièvre se confondent, de leur côté, avec les usages du Berry, tandis que certaines parties de la Saône-et-Loire sont si proches du francoprovençal qu'on leur donne le nom de « francoprovençal atténué ».

L'unité de l'ancien domaine du Berry s'est trouvé complètement éclatée au moment de l'établissement des départements : entre le Cher, le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Indre. Ainsi morcelée, la langue berrichonne a subi à la fois les influences des usages du Nord, où le français a très vite exercé son emprise, et les influences des usages du Midi.

Toutefois, le Berry maintient bien sa personnalité, ne serait-ce que par son nom, bien vivant, et où subsiste le souvenir de la haute estime dans laquelle se tenait le peuple des Bituriges dont le nom gaulois signifie « les rois du monde ». Et on retrouve cette même étymologie dans le nom de la ville de Bourges, où, contrairement au nom de Berry qui était accentué à la latine, sur l'avant-dernière syllabe (Bituriges), alors que pour Bourges, il l'était à la gauloise, sur l'antépénultième (Bituriges).

Tout près du berrichon, on constate l'existence modeste du bourbonnais, difficile à circonscrire également, mais dont on peut dire qu'il recouvre en gros l'espace entre Saint-Amand-Montrond, Moulin, Montluçon et Vichy. Il affleure parfois dans le français régional autour de ces villes : par exemple dans des mots comme une berdassée « grande quantité », ou les peilles, « vieux chiffons ».

- Les langues d'oïl de l'Est

Situées plus à l'est, et bien qu'elles forment un ensemble partageant plusieurs caractéristiques communes, (Ardennes, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Doubs), il est très difficile de repérer les limites entre les patois lorrains romans et les patois franc-comtois. Elles sont en grand danger de disparition, mais on en repère toutefois des traces audibles dans le français régional de Lorraine, qui a conservé la distinction entre des voyelles longues et des voyelles brèves : pot et peau, par exemple se distinguent par la longueur de la voyelle pour la peau (de pellis latin). Mais cette distinction se fait autrement en Franche-Comté, où se manifeste une différence de timbre et où le pot (le récipient) se prononce avec une voyelle ouverte, et la peau avec une voyelle fermée.

- Toutes en grand danger, mais la résistance s'organise

L'attitude des Français envers toutes ces langues en voie de disparition connaît depuis quelques années un revirement inattendu : à la recherche de leurs racines, les jeunes manifestent une vraie sympathie pour la langue de leurs grands-parents et de leurs ancêtres. Les langues régionales reprennent ainsi une certaine vigueur grâce à des groupements de patoisants ou d'universitaires prêts à s’investir dans un enseignement adapté aux circonstances actuelles, les uns et les autres soucieux de sauvegarder et de mieux faire connaître les traditions linguistiques et culturelles de leur région.

Ces langues du terroir continuent aussi une vie souterraine dans la langue française, ou plutôt dans les variétés régionales du français, et chacune d'entre elles apporte ainsi un peu de sa couleur au patrimoine commun.

Avec cette émission se termine l'examen des langues régionales de la France continentale. La prochaine émission sera consacrée aux créoles, langues régionales d'Outremer.

Henriette Walter, linguiste renommée, est professeur émérite de linguistique à l’Université de Haute Bretagne (Rennes) et directrice du laboratoire de phonologie à l’école pratique des Hautes Études à la Sorbonne. Henriette Walter est reconnue comme l’une des grandes spécialistes internationales de la phonologie, parle couramment six langues et en « connaît » plusieurs dizaines d’autres. Elle a rédigé des ouvrages de linguistique très spécialisés aussi bien que des ouvrages de vulgarisation.

Bibliographie sélective d’Henriette Walter :

- L’aventure des langues en occident (Robert Laffont)

- L’aventure des mots français venus d’ailleurs (Prix Louis Pauwels 1997)

- Le Français dans tous les sens (distingué du Grand Prix de l’Académie française en 1988)

- Honni soit qui mal y pense, l’incroyable histoire d’amour entre le français et l’anglais,

- L’aventure des langues en Occident (prix spécial de la Société des gens de lettres et grand prix des lectrices de Elle, Robert Laffont, 1994)

- L’aventure des mots français venus d’ailleurs (prix Louis Pauwels 1997, Robert Laffont)

- Honni soit qui mal y pense (Robert Laffont, 2001)

- Arabesques (Robert Laffont, 2006)

En savoir plus:

- Poursuivez cette série de 20 émissions sur les langues régionales de France, sur le site de Canal Académie.

- Retrouvez Henriette Walter sur Canal Académie.

- Canal Académie vous invite à consulter le site du Hall de la chanson (www.lehall.com), partenaire de cette série d’émissions sur les langues régionales de France.

[

->http://www.lehall.com/]