Les langues régionales de France : le francoprovençal, langue méconnue (13/20)

Alors que la langue d’oc avait acquis la célébrité dès le Moyen Âge, les dialectologues n’ont reconnu la spécificité d’un domaine francoprovençal que depuis le XIXe siècle, grâce aux travaux d’un grand dialectologue italien, Graziaddio Ascoli.

Mais la langue est déjà représentée par écrit dès le Moyen Âge : le premier texte connu en francoprovençal est un tarif de péage de Givors datant du XIIIe siècle, bien longtemps avant qu’une littérature patoise abondante et intéressante se développe au XVIe siècle, puis aux XVIIIe et XIXe siècles.

- Un nom un peu trompeur

Comme toutes les langues régionales, le francoprovençal a souffert d'un très grand morcellement, mais dans son cas, il a également pâti de l’ambiguïté de sa dénomination. Les linguistes en sont parfaitement conscients et ils insistent de nos jours pour l’écrire en un seul mot, sans trait d'union, afin que l’on n'ait pas la fallacieuse impression que c’est un mélange de français et de provençal, mais que l'on interprète ce nom comme celui d'une autre langue, avec ses propres spécificités, une langue à part entière. Pour éviter cette difficulté, on aurait pu nommer ces différents dialectes le rhodanien d'après leur emplacement géographique.

- Un peu de géographie

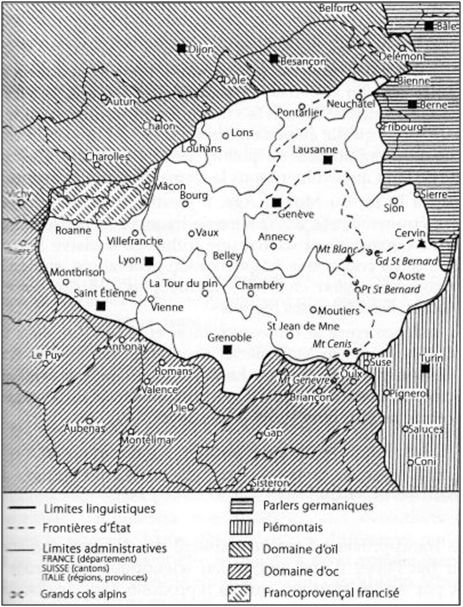

Les parlers francoprovençaux s’étendent sur trois pays:

la France, la Suisse et l’Italie :

- En France, l'espace francoprovençal se situe dans la partie médiane de l'est du pays (Bresse, une partie du Forez et de la Franche-Comté, Lyonnais, Savoie, nord du Dauphiné).

- En Suisse Romande , dans les cantons de Neuchâtel, de Genève, de Fribourg et du Valais

- En Italie, dans le Val d'Aoste

Sur le plan linguistique, la division est différente et ne suit pas les frontières politiques :

- Au nord : Fribourg, Neuchâtel, Valais, Vaud ont connu des évolutions semblables

- Au sud : Lyonnais, Dauphiné, Savoie, Genève, Val d'Aoste peuvent être regroupés dans un deuxième ensemble.

- Une langue en danger

Les parlers francoprovençaux sont aujourd'hui victimes d’un morcellement particulièrement important, signe avant-coureur d'une cessation possible de la transmission d’une génération à l’autre, et cette langue n’est plus actuellement parlée qu’en milieu rural et surtout par des gens âgés. On peut dès lors regretter qu’aucune de ses variétés n’ait pu servir d’usage directeur comme cela a pu se produire pour d’autres parlers romans.

Mais s'il est vrai que l'usage du francoprovençal est actuellement totalement abandonné dans les villes, il restait encore bien vivant chez les agriculteurs dans le dernier quart du XXe siècle (et il connaît même un renouveau d’intérêt depuis un certain nombre d’années). C'est en Savoie qu'il s'est le mieux maintenu, alors qu'à Lyon, par exemple, on avait déjà remplacé le francoprovençal par le français dans les rues de Lyon à l'époque de la Révolution.

Mais une enquête effectuée en 1975 dans un petit village de 300 habitants de la Haute Loire, à Saint-Thurin, avait montré, par exemple, que le francoprovençal y était encore parlé par 73 % des habitants et qu'il était compris par 96 % d'entre eux.

- Comment reconnaître le francoprovençal ?

Étant donné la multiplicité des variétés de cette langue, on ne peut pas caractériser le francoprovençal dans son ensemble. On peut toutefois dire que sur bien des points, il a évolué dans le même sens que les dialectes d'oïl, mais avec des résultats assez différents, ce qui en fait sa spécificité.

Sur plusieurs points, il se différencie nettement à la fois des dialectes d'oïl -et bien sûr du français : c'est ainsi qu'en Savoie, par exemple, on ne trouve, pour l'évolution du CA latin, ni le ca des dialectes d'oc, ni le cha du français, mais une consonne différente, un th inter-dental (comme en anglais dans l'adjectif thin « fin »:

- lat CARBONEM > tharbon « charbon »,

- lat. CANTARE > thantò, et de même,

- lat. CAPRA >thèvra « chèvre ».

On trouve également des traces perceptibles de ces différences dans la toponymie : le col de Balme, au-dessus de Chamonix, a conservé la consonne /l/, face à la Sainte Baume en Provence où la consonne s'est vocalisée en u tout comme dans Baume-les-Dames en Franche-Comté.

Enfin, le francoprovençal est resté plus proche du latin que le français : il a gardé les voyelles finales inaccentuées du latin, que le français a éliminées, ce qui le rapprocherait du provençal. Mais le timbre des voyelles conservées n'est pas le même.

Un dernier mot sur cette langue, qui en fait un objet d'étude particulièrement intéressant pour tous les dialectologues : elle est la première des langues romanes à avoir fait l’objet d’une description scientifique rigoureuse dès 1939 par André Martinet, qui s'était fondé sur un corpus recueilli auprès de sa mère, patoisante, et qui a reproduit cette étude dans La description phonologique, avec application au parler francoprovençal d'Hauteville (Savoie) (Genève, Droz et Paris, Minard, 1956, 108 p.). Cette étude a, depuis 1956, servi de modèle et de méthode de description phonologique des langues aux apprentis-linguistes.

Et puisque nous sommes sur Canal Académie, il convient de citer le nom d'un Savoyard célèbre, Claude Fabre, plus connu sous le nom de Vaugelas (1595-1650), qui a été le principal artisan de la 1ère édition du Dictionnaire de l'Académie et qui a institué la notion du « bon usage ».

Le francoprovençal se trouve situé géographiquement dans la partie orientale de la France, entre les langues d'oc, au sud, et les langues d'oïl, au nord. C'est une situation symétrique qui s'étend à l'ouest, où le Poitou, l'Aunis et la Saintonge se trouvent dans une situation symétrique, mais avec des résultats bien différents. C'est ce que nous verrons dans la prochaine émission.

Henriette Walter, linguiste renommée, est professeur émérite de linguistique à l’Université de Haute Bretagne (Rennes) et directrice du laboratoire de phonologie à l’école pratique des Hautes Études à la Sorbonne. Henriette Walter est reconnue comme l’une des grandes spécialistes internationales de la phonologie, parle couramment six langues et en « connaît » plusieurs dizaines d’autres. Elle a rédigé des ouvrages de linguistique très spécialisés aussi bien que des ouvrages de vulgarisation.

Bibliographie sélective d’Henriette Walter :

- L’aventure des langues en occident (Robert Laffont)

- L’aventure des mots français venus d’ailleurs (Prix Louis Pauwels 1997)

- Le Français dans tous les sens (distingué du Grand Prix de l’Académie française en 1988)

- Honni soit qui mal y pense, l’incroyable histoire d’amour entre le français et l’anglais,

- L’aventure des langues en Occident (prix spécial de la Société des gens de lettres et grand prix des lectrices de Elle, Robert Laffont, 1994)

- L’aventure des mots français venus d’ailleurs (prix Louis Pauwels 1997, Robert Laffont)

- Honni soit qui mal y pense (Robert Laffont, 2001)

- Arabesques (Robert Laffont, 2006)

En savoir plus:

- Poursuivez cette série de 20 émissions sur les langues régionales de France, sur le site de Canal Académie.

- Retrouvez Henriette Walter sur Canal Académie.

- Canal Académie vous invite à consulter le site du Hall de la chanson (www.lehall.com), partenaire de cette série d’émissions sur les langues régionales de France.

[

->http://www.lehall.com/]